Pendahuluan

Sejarah penerbitan buku di Indonesia adalah kisah panjang tentang kekuasaan, pendidikan, dan perjuangan bangsa dalam merawat literasi.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana wajah Indonesia jika tidak ada buku? Tanpa buku pelajaran, bangsa ini mungkin sulit melahirkan generasi terdidik. Tanpa novel, kita kehilangan cermin kebudayaan dan kritik sosial. Dan tanpa sejarah penerbitan, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana ide besar lahir.

Kisah sejarah penerbitan buku di Indonesia bukan hanya soal mencetak halaman demi halaman, tetapi juga tentang kekuasaan, kontrol, dan perjuangan menuju kebebasan berfikir hingga melahirkan budaya literasi modern.

Dari Papirus ke Mesin Cetak Gutenberg (1450-an)

Sumber: Wikipedia

Sebelum sampai ke Indonesia, mari sejenak mundur jauh ke Eropa abad ke-15. Pada masa purba, bangsa Mesir menulis di atas kertas papirus yaitu lembaran yang dibuat dari daun tumbuhan bernama papyrus, yang kemudian menjadi asal kata papier dalam bahasa Belanda.

Sekitar tahun 1450-an Johanes Gutenberg menemukan mesin cetak. Penemuan ini merevolusi dunia, buku yang sebelumnya hanya ditulis tangan di biara-biara, kini bisa diproduksi massal. Inilah yang kelak masuk ke Hindia Belanda bersama kolonialisme.

Kedatangan Mesin Cetak VOC di Batavia (1619-1778)

Sumber: Wikipedia

Tahun 1619, VOC menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan di Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu, mesin cetak pertama dibawah ke tanah air. Awalnya, fungsinya sederhana: mencetak pamflet, pengumuman, hingga surat kabar untuk kepentingan dagang dan kontrol informasi. Dari mesin inilah lahir koran pertama Bataviaasche Nouvelles pada tahun 1744.

Pada 1778, Belanda mendirikan Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Watenschappen, sebuah lembaga ilmu pengetahuan dengan perpustakaan yang kaya akan manuskrip budaya dan sains. Inilah cikal bakal perpustakaan modern Indonesia.

Landsdrukkerij: Penerbit Resmi Kolonial (1809)

Sumber: Wikipedia

Memasuki abad ke-19, Gubernur Jenderal Daendels mendirikan Landsdrukkerij pada 22 November 1809. Percetakan ini mencetak laporan pemerintah, buku sekolah, hingga dokumen resmi.

Misionaris dan Perkembangan Literasi (1828-1840-an)

Tahun 1828, misionaris Inggris bernama Mendhrust tiba di Batavia. Ia bersama rekan dari Amerika mulai mencetak buku buku agama dan pendidikan. Untuk pertama kalinya, masyarakat pribumi diperkenalkan pada bacaan diluar teks resmi pemerintah.

Namun, ketika mereka pindah ke Tiongkok pada 1840-an, percetakan ini meredup. Walau begitu, benih sejarah literasi pribumi sudah tertanam.

Aturan izin ketat penerbitan di berlakukan (1856)

Namun, ada aturan keras yang lahir pada 1856 “siapa pun yang ingin mendirikan percetakan wajib meminta izin dan membayar uang jaminan” bahkan, setiap buku wajib dikirimkan ke pemerintah sebelum terbit. Dengan begitu, kolonial bisa mengontrol isi bacaan agar tidak mampu memicu perlawanan.

Penerbit Tionghoa Peranakan: Bahasa Melayu Pasar (1880-1920-an)

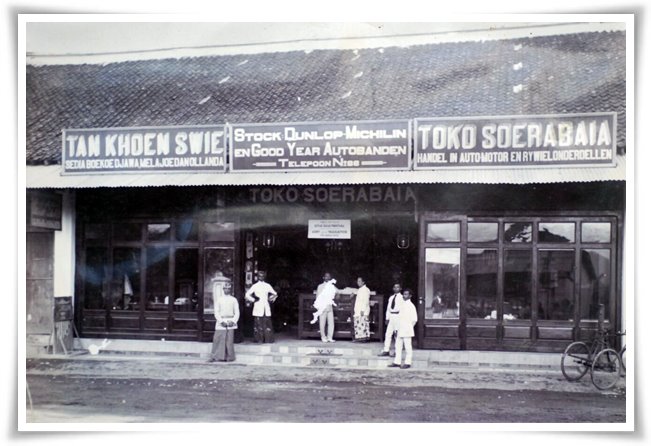

Sumber: Kompasiana.com

Menjelang akhir abad ke-19, lahirlah pemain baru: penerbit Tionghoa peranakan—keturunan Tionghoa yang telah berakulturasi dengan budaya lokal. Mereka mencetak novel, cerita rakyat, hingga koran berbahasa Melayu pasar—bahasa sehari-hari yang akrab ditelinga masyarakat.

Salah satu tokoh legendaris adalah Tan Khoen Swie dari Kediri. Ia mendirikan penerbit yang aktif sejak 1910-an dan menerbitkan ratusan buku tentang budaya Jawa, filsafat, hingga ilmu kebatinan dan pengobatan. Toko bukunya ramai oleh pembeli dari berbagai kalangan, dari kaum elite hingga rakyat biasa.

Komisi Bacaan Rakyat Dan Lahirnya Balai Pustaka (1908-1917)

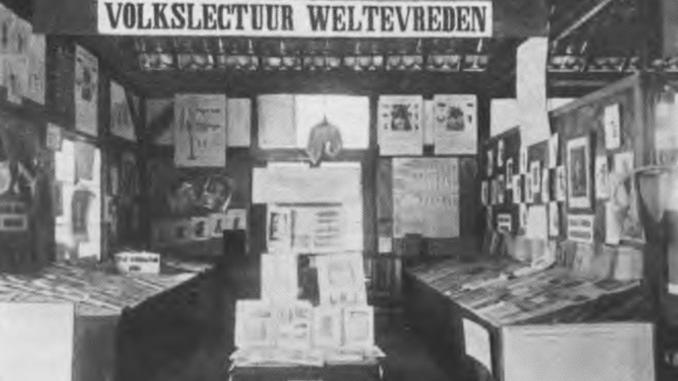

Sumber: Bintangpustaka.com.

Tanggal 14 September 1908, Belanda membentuk Commissie voor de Inlandsche School en Volksclectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Tujuannya menyediakan bacaan yang “bermanfaat” bagi pribumi. Tentu saja, yang dimaksud adalah bacaan yang tidak mengkritik pemerintah kolonial.

Di bawah pimpinan D.A Rinkes, komisi ini menerjemahkan karya-karya besar dunia ke bahasa Jawa, Sunda, dan Melayu. Lahirlah buku Charles Dicknes, dan Mark Twain serta kisah-kisah rakyat Nusantara lainnya. Pada 22 September 1917, komisi ini resmi berubah nama menjadi Kantoor voor de Volkslectuur.

Balai Pustaka: Lahirnya Sastra Modern (1918-1921)

Sumber:Wikipedia

Tahun 1918, Kantoor voor de Volkslectuur resmi berganti nama sebagai Balai Pustaka. Dua tahun kemudian, Balai pustaka menerbitkan novel Azab dan Sengsara, lalu menyusul Sitti Nurbaya karya Marah Rusli, Belenggu karya Armijn Pane serta Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana.

Pada 1921, Balai Pustaka sudah memiliki percetakan sendiri. Pada masa itu masyarakat menganggap membaca karya Balai Pustaka sebagai tanda prestise, karena penulis menggunakan bahasa Melayu Tinggi—Bahasa kamu terpelajar. Dari sinilah lahir istilah Angkatan Balai Pustaka, generasi pertama sastra modern Indonesia.

Bacaan Liar Dan Pergerakan Nasional (1920-1930-an)

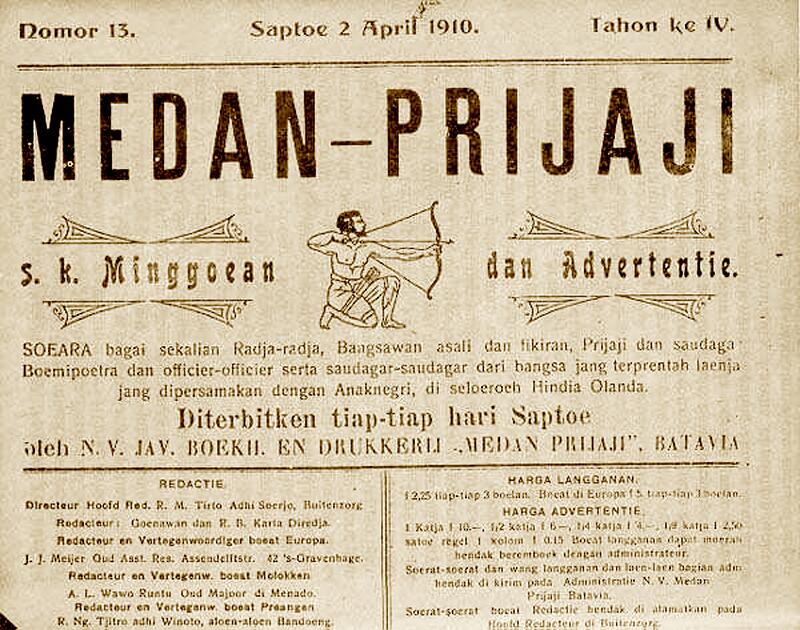

Sumber: Wikipedia

Namun, dibalik megahnya Balai Pustaka. Berbagai pihak menerbitkan “bacaan liar” berupa buku, pamflet, dan koran di luar kontrol pemerintah. Bacaan liar berisi gagasan nasionalisme, sosialisme, hingga pemogokan buruh.

Nama besar seperti Tirto Adhi Soerjo pelopor koran pribumi Medan Prijaji menjadi simbol perlawanan. Di pojok-pojok kampung, para buruh dan petani membaca selebaran tentang kapitalisme dan pergerakan rakyat. Inilah bukti bahwa literasi mampu menjadi senjata politik.

Penduduk Jepang (1942-1945)

Saat Jepang masuk, kontrol makin ketat. Jepang menjadikan semua buku, koran hingga radio sebagai alat propaganda, lalu mengganti bacaan bebas dengan materi yang mendukung kekuasaan mereka. Meski demikian, ini justru mengajarkan bahwa buku bisa menjadi alat penindasan, sekaligus kebangkitan.

Masa kemerdekaan (1947-1955)

Pasca kemrdekaan, penerbitan buku menjadi bagian dari perjuangan. Tahun 1947, berdiri Sticthing Opbouw Pembangoenan, yang menerbitkan karya bernuansa nasionalis dan menerjemahkan ilmu pengetahuan untuk rakyat Indonesia.

Pada periode ini, Balai Pustaka juga resmi berada di bawah kendali Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, penerbit swasta nasional bermunculan di berbagai kota, dari Jakarta hingga Sumatera.

Era Modern (1950-sekarang)

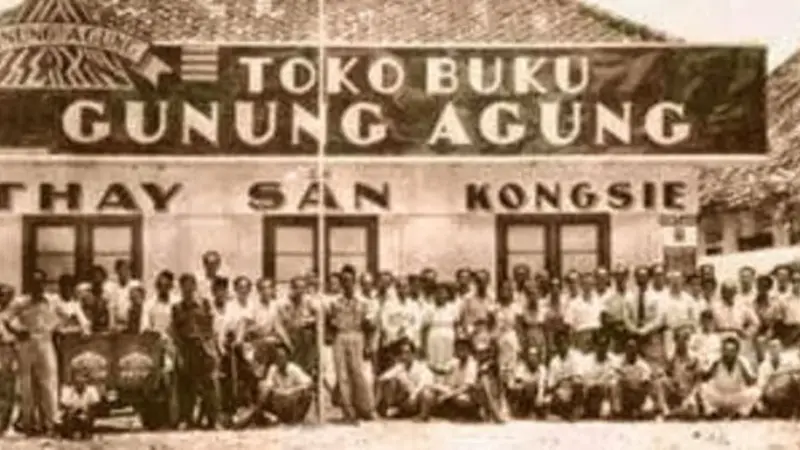

Sumber: Liputan6.com

Memasuki 1950-an, lahir penerbit besar seperti Gunung Agung (1953) yang mendirikan toko buku di Jakarta. Pada tahun 1974, Ichtiar Baru van Hoeve menerbitkan ensiklopedia, kemudian sejan 1960-an kelompok besar seperti Kompas Gramedia mulai mendominasi pasar.

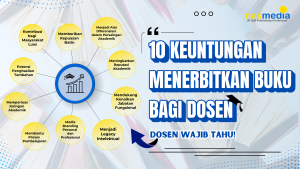

Di era digital, penerbit seperti Nasmedia ikut hadir dengan model self-publishing, memberikan kesempatan lebih luas bagi penulis akademik maupun umum untuk menerbitkan karya mereka. Dunia penerbitan pun bertransformasi dari mesin cetak kolonial hingga e-book di smartphone.

Penutup

Sejarah penerbitan buku di Indonesia adalah kisah panjang tentang kontrol, kreativitas, dan perlawanan. Dari mesin cetak VOC di Batavia, percetakan Landsdrukkerij, misionaris, penerbit Tionghoa, hingga lahirnya Balai Pustaka dan bacaan liar, semuanya menunjukan bahwa buku bukan sekadar kertas. Buku adalah senjata, media perlawanan, sekaligus jendela peradaban.

Hari ini, tantangan baru datang dari digitalisasi dan menurunnya minat baca. Tapi sejarah mengingatkan kita bahwa tanpa buku, tanpa penerbit, bangsa ini tak akan pernah sampai pada kesadaran yang melahirkan kemerdekaan.